连云港市红色研学线路发布

连云港是一块历史英雄辈出、革命风云激荡的红色土地。自1927年,海属地区中共地方组织在海州成立以来,连云港人民在中国共产党的领导下,进行了卓绝的斗争,无数英雄儿女前仆后继、英勇不屈,用鲜血和生命换来了革命胜利和人民解放,谱写了一首首可歌可泣的壮丽诗篇,留下了一大批值得后人永远纪念的革命遗址和历史遗迹。

铭记光荣历史、发扬革命传统,是为了永葆先进本色、开创美好未来。为推动党史学习教育深度融入实境教学和育人实践,让百年党史、红色基因根植青少年心田。连云港市妇联与市文明办、市委党史工办、市教育局、市关工委、连云港报业传媒集团、连云港广电传媒集团等相关单位联合发布红色研学线路,让广大青少年走出家门,通过研学探访,接受革命传统教育、爱国主义教育,让青少年在历史和现实的学习中激发信仰、获得启发、汲取力量,树立远大理想,担当时代重任,坚定不移听党话、跟党走。

希望广大青少年沿着先辈的红色足迹,寻访爱国印记,在红色研学的信仰课堂中继续接受精神洗礼、赓续红色血脉,让红色基因代代相传!

连云港市革命纪念馆

连云港市革命纪念馆位于海州区朝阳东路。连云港市革命纪念馆最初成立于1987年6月,前身是陇海公寓。由于旧城改造,老馆在2003年拆迁。2009年9月29日,新馆开工建设。2011年7月1日,连云港市革命纪念馆新馆正式向公众开放。新馆区占地37.5亩,建筑面积约1.5万平方米。它通过层次丰富、生动起伏的布展,运用声、光、电等先进技术,生动详实地再现了连云港宏伟壮丽的革命斗争历史,讴歌了连云港人民不畏险阻,一往无前的革命精神。

连云港市革命纪念馆是一座雄伟、庄严、富有时代风格和具有传统特色的革命史陈列馆,是连云港市重要的爱国主义宣传教育阵地。

“邓小平和人民在一起”雕塑公园

“邓小平和人民在一起”雕塑公园位于连云港市连岛东端。1984年,在改革开放总设计师邓小平的亲切关怀下,连云港被确定为全国首批沿海开放城市,从此奏响了对外开放的壮丽乐章;1997年,邓小平的骨灰从连云港撒向大海,给连云港注入了宝贵的精神财富和强大的精神力量。为更好地纪念一代伟人邓小平,2006年初,连云港市委、市政府决定建设“邓小平和人民在一起”群雕。2007年6月16日,群雕正式落成。群雕采用优质钢材铸造,总重量6吨。底座为红色花岗岩,长8.5米,宽4.65米,高0.73米,由清华大学美术学院教授、著名雕塑家李象群精心创作而成。底座正面刻着雕塑的名称“邓小平和人民在一起”,背面刻着邓小平名言:“我是中国人民的儿子,我深情地爱着我的祖国和人民”。

刘少奇纪念室

刘少奇纪念室位于赣榆区黑林镇大树村。这里曾经是刘少奇同志居住、工作、战斗过的地方。

1942年3月,中共中央政治局委员、华中局书记、新四军政委刘少奇奉调中央工作。在由苏北盐阜区赴延安的途中,受中共中央和毛泽东主席的委托,检查指导山东抗日根据地的工作。6月17日,刘少奇随山东分局和115师师部从临沭县转移到赣榆县黑林镇大树村,住在农民熊方朋的家中。在大树村,刘少奇亲自领导了当地的“减租减息”运动,指导大树村成立了第一个农民组织——职工会,使“双减”运动很快地在赣榆北部山区开展起来。在大树村期间,中共山东分局先后在赣榆县古城、黑林、邵埠地等地召开了重要会议,刘少奇先后作了《群众运动》、《中国革命的战略与策略问题》、《党内斗争问题》、《思想方法》等重要报告,帮助山东分局纠正了右倾错误,在一些重大问题上进一步统一了认识,使山东的工作进入了一个新的阶段。7月, 刘少奇离开山东抗日根据地返回延安。

1992年10月6日,黑林镇党员和群众自发捐款,维修刘少奇旧居并建立刘少奇纪念室。时任国防部长张爱萍上将亲笔题额。“刘少奇纪念室”先后被定为县级爱国主义教育基地、文物保护单位和市级爱国教育基地,1996年续建刘少奇纪念广场、刘少奇半身铜像和纪念碑墙。

2018年10月,为纪念刘少奇同志诞辰120周年,黑林镇党委根据习近平总书记“把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好”的重要指示,再次修缮少奇同志旧居,重新进行布展。

灌云县开山岛

开山岛位于江苏省东北部的黄海前哨,距灌云县燕尾港12海里,面积仅有0.013平方公里,只有两个足球场大,海拔36.4米。全岛由黑褐色的岸石组成,岛上无人无电无淡水,野草丛生,海风呼啸,人迹罕至。开山岛战略位置十分重要,1939年,日军攻占灌河南岸,就是以此为跳板。1985年部队撤防后,在岛上设立了民兵哨所。1986年,26岁的王继才接受了守岛任务,从此与妻子王仕花以海岛为家,与孤独相伴,在没水没电、植物都难以存活的孤岛上默默坚守,把青春年华全部献给了祖国的海防事业。2018年7月27日,王继才在守岛执勤时突发疾病,经抢救无效去世,年仅58岁。他用生命践行了生前“我要永远守在开山岛,守到守不动为止”的诺言,向党和人民交出了一份爱国奉献的忠诚答卷。2018年8月,习近平总书记对王继才同志先进事迹作出重要指示强调:“王继才同志守岛卫国32年,用无怨无悔地坚守和付出,在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。我们要大力倡导这种爱国奉献精神,使之成为新时代奋斗者的价值追求。”同年9月,王继才同志被追授为“全国优秀共产党员”,2019年9月被授予“人民楷模”国家荣誉称号。

抗日山烈士陵园

抗日山烈士陵园位于赣榆区班庄镇,抗日山原名马鞍山,陵园落成后改名。1941年7月7日至1944年7月7日三年间,由八路军115师教导二旅及滨海军区的广大军民一边抗日,一边在此为烈士兴建陵园。1949年以后,党和政府又多次拨款整修护建,形成了由纪念塔、纪念亭、纪念堂、纪念碑、烈士冢和东西墓群为主的大型烈士陵园。

整个陵园占地40余万平方米,依山而建,背山面水,气势宏伟,庄严肃穆,由抗日烈士纪念塔、纪念碑、纪念亭、纪念堂、纪念馆、碑廊、国防园和东西两大墓群组成,建筑总面积24万平方米。墓区安葬着800余位烈士的忠骨,墓碑上铭刻着3576位烈士英名。陵园共分为八个坡段,每个坡段均建有不同风格的纪念建筑物,通过363级石碶台阶可直达山顶。

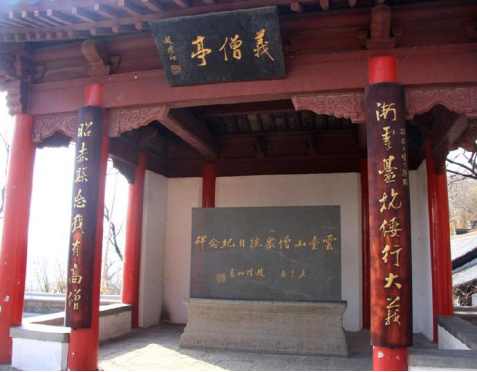

花果山义僧亭

花果山义僧亭在三元宫附近, 为抗击日寇牺牲的三元宫僧众所立。1938年夏天,三元宫惨遭日寇残酷轰炸后,寺僧们联络山民共20余人奋起自卫,多次成功地伏击了搜山的日寇。1939年农历七月十四日早晨,日寇集中300余人,兵分四路围剿三元宫及所属寺庙,戳死仁芳法师,绑走德选等四位法师和六位山民,除放走一位山民外,其余全部活埋。几天后,日寇又两次前来搜山,把三元宫及所属的玉皇宫、九龙庙、屏竹社等13处庙宇全部放火焚烧,使这座海内知名的庞大庙宇群化为一片瓦砾。

为了纪念云台山的抗日僧众,1993年11月,在三元宫附近兴建了义僧亭,敬立“云台山僧众抗日纪念碑”,碑名由全国政协副主席、中国佛教协会原会长赵赴初先生题写。亭中碑石上镌有彭云撰文、周庚如书写的《云台山僧众抗日纪念碑记》,教育后代勿忘国耻。

花果山三元宫会议遗址

三元宫会议遗址位于花果山三元宫西飞楼。1929年5月16日至22日,中共东海中心县委在花果山三元宫西飞楼秘密召开海属地区党的县区委工作会议。会议由李超时主持,杨光銮、惠浴宇、武同儒、万众一、吕继英及中共徐海蚌特委代表陈资平等人参加了会议。

会议传达了党的第六次全国代表大会精神,分析了全国和海属地区的斗争形势,讨论了新形势下党的斗争策略和任务,号召各级党组织和广大党员深入到工农大众和知识分子中去,做扎扎实实的组织发动工作,迎接全国革命高潮的到来。

三元宫会议是海属地区党组织的第一次重要工作会议,会议分析了本地的斗争形势,制定了今后斗争的策略任务,推动了工农学界的革命斗争,进一步促进了党组织的发展。

中共东海特别支部成立纪念亭

位于海州区白虎山公园内。1928年6月下旬,中共江苏省委为加强对海属地区党组织的领导,调李超时到海州开展工作。当年秋,李超时和省委派来的小叶、东海中学学生惠浴宇一起,在海州城南白虎山上的一块翘石下,召开秘密会议,成立了中共东海特别支部。“中共东海特支”把一颗颗革命的火种撒向了社会,革命形势蓬勃发展,先后建立中共板浦支部、郇圩支部、白塔埠支部,发动了云台山一带的“扁担会”暴动。

1995年,中共海州区委号召全体党员缴纳一次“特殊党费”,在白虎山的山顶建了一座纪念亭,以纪念“中共东海特别支部”的诞生。1997年被命名为省级爱国主义教育基地。

中共新海连特区委员会驻地旧址

新海连特委原址位于原新浦新市路35号。1919年由海州军阀白宝山所建,人称白公馆,在20世纪30年代称东亚大旅社。1948年11月9日,新海连地区解放后,成立了中国人民解放军华东鲁中南军区新海连临时军事管制委员会,谷牧任主任。12月12日,临时军管会撤销,成立了中共新海连特委,谷牧任书记。根据山东省政府命令,成立新海连特区行署,李云鹤任专员,下辖新海市、连云市和云台办事处。东亚旅社成为中共新海连特区委员会机关所在地,谷牧等同志在这里领导开展接管城市、恢复经济、组织支前等各项工作。

该建筑为四合院式连体建筑,两层40余间、高约9米、砖木结构,门厅为欧式风格,置阳台、传堂,东西两侧各砌圆柱形门柱,柱头为砖雕,雕刻以卷叶堆纹浮雕图案。院深35.6米,院宽21.1米,檐高8.5米。院落内廊柱、廊沿、楼梯、扶手等,或雕刻或彩绘。楼梯设于西南、东北两角。南立面为西式门窗,院内为中式格扇门窗;门前铺设一段长约40米,宽约6米的石板路。

东亚旅社旧址,现为连云港市民俗博物馆。该建筑对研究新浦地区的开埠以及清末民初时期的都市建筑风格的演变有一定的研究价值。对研究我市革命斗争史及中共地方史有重要的历史价值。

灌云县烈士陵园

灌云县烈士陵园位于灌云县伊山镇。为了纪念在战争中牺牲的革命先烈,1958年灌云县委、县政府决定在县城大伊山南麓小山岗上,修建灌云县烈士陵园,并请时任内政部长谢觉哉亲笔题写了“与日月同光”纪念碑文,陵园占地面积18500平方米。园区内安葬着372位烈士的忠骨,革命烈士事迹馆内陈列着1264位烈士的英名录。2007年12月18日,被列为省爱国主义教育基地。

灌南县烈士陵园

灌南县烈士陵园位于灌南县新安镇人民东路北侧。灌南人民革命纪念馆占地面积1500多平方米。该馆始建于2004年8月,为仿古建筑,2006年4月5日建成并对外展出。纪念馆内设9个展厅,12个展柜,陈列革命文物220件,各种珍贵历史图片582张。纪念馆一楼展厅集中展示1928年至1949年灌南人民在中国共产党领导下开展人民革命斗争的历史进程。二楼展厅分为三个展室,分别陈列反映芮杏文、惠浴宇、周惠三位革命家的革命生涯和光辉业绩的历史图片。2008年1月被江苏省委、省政府授予“江苏省爱国主义教育基地”。

小沙东海战纪念雕塑

小沙东海战纪念雕塑位于赣榆区石桥镇小沙村。1943年3月17 日夜,新四军3师赴延安学习干部队一行51人,由3师参谋长彭雄、8旅旅长田守尧率领,计划从苏北盐阜区,乘木帆船经连云港海面至赣榆县柘汪口登陆,转赴延安学习。在木帆船途经赣榆县小沙村以东的海面时,和日军巡逻艇发生遭遇战。干部队用短枪和手榴弹,先后与日军4 艘巡逻艇鏖战竟日,毙伤日军10余人,敌人始终未能靠近我军木帆船。当日傍晚,干部队在八路军海防部队和当地民兵的接应下,胜利登陆。我新四军3师参谋长彭雄、8旅旅长田守尧等5位团以上干部和干事、警卫人员共16人在战斗中壮烈牺牲。

1991年7月,中共赣榆县委、县人民政府在小沙东海战幸存者登陆处建立“小沙东海战纪念地”纪念碑,1995年6月,中共赣榆县委、县人民政府将“小沙东海战纪念地”定为县级爱国主义教育基地。2007年4月,沙东小学建成“小沙东海战纪念室”。

符竹庭将军殉国纪念处

符竹庭将军殉国纪念处,位于赣榆区黑林镇马旦头村。符竹庭同志是我党优秀党员,我军杰出的政治工作者和军事指挥员。他自参加革命起,十七年如一日,“未曾有一日放下杀敌武器,历尽险山恶水,万里长征,艰苦奋战,坚持敌后,其忠于人民革命事业,弥久愈坚”。1942年11月,滨海军区政委兼中共滨海区区委书记符竹庭同志与滨海军区司令员陈士榘等同志一道,成功地运用“翻边”战术领导了赣榆战役,取得了辉煌胜利。符竹庭率部到滨海军区机关驻地温旦头、马旦头、陈旦头、清水洞一带休整。日伪接连派兵反扑,进行报复。11月26日拂晓,符竹庭同志英勇牺牲,年仅三十一岁。根据地人民为了纪念他,1945年至1950年,赣榆县曾改名竹庭县,人们至今还用民歌传唱着他的英雄事迹。

青口十八勇士纪念馆

青口十八勇士纪念馆位于赣榆区青口镇当年“十八勇士”浴血奋战的火叉巷口,该馆由青口镇政府投资,历时两年兴建而成。

1941年3月19日,八路军115师教导二旅和山东纵队2旅联合发起青口战役,历时一周,歼敌千人,取得了八路军东进滨海抗日的首次大捷,扩大和巩固了滨海抗日根据地。而此间,担任掩护任务的十八位战士被敌人围困在青口火叉巷,他们英勇不屈视死如归,为掩护大部队转移与数百强敌血战竟日,用鲜血和生命,谱写了杀敌报国的壮丽诗篇。2015年9月3日,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年阅兵式上,“青口十八勇士”的荣誉战旗,由中国人民解放军某部受阅部队将士高高擎起,昂首阔步地通过天安门广场,接受党和人民的检阅。

安峰山烈士陵园

安峰山烈士陵园位于东海县城西南约16公里处的安峰山上。抗日战争爆发后,安峰山一直是“ 苏鲁交通线”上重要的联络站。1947年2月20日我苏皖边区北撤鲁南的干部、民兵及家属近2000人奉命返回原地坚持斗争,途经安峰山一带与当地潼北工委机关1000余人突然遭到国民党整编28师及地方反动武装共约5000人的包围合击。我被围人员会同华东野战军第35旅加强连官兵在当地群众的掩护下同仇敌忾、奋勇突围。但终因敌我力量悬殊太大遭受严重损失,淮海区工会副会长王元兴等200余人在激战中壮烈牺牲,1000余人被俘。另有200多人在监狱中被敌人迫害致死。史称“安峰山事件”。

解放以后,老区人民每年都自发地来到这里,祭奠在“安峰山事件”和安峰山阻击战中英勇献身的英雄们。

1994年4月5日,安峰山烈士陵园破土动工;1995年4月5日,雄伟的安峰山事件烈士纪念塔主体工程落成。

磨山抗日烈士纪念塔

磨山抗日烈士纪念塔位于江苏省东海县石梁河镇磨山顶。1945年原山东省陵县抗日人民政府为纪念1942年磨山战役中英勇牺牲的烈士而建。塔基海拔138.3米,面南偏东27度。塔由花岗岩片石砌成,分踏步、塔身、塔顶三部分,通高5.4米,塔身四面凹嵌,由石灰岩方形磨光片石拼成的碑面,高3.5米,宽0.65米,正面阴刻“磨山抗日烈士纪念塔”七个大字。背刻“海陵县抗日烈士纪念塔序”文,“中华民国三十四年立”。东面刻150多位烈士英名。1993年公布为连云港市第二批文物保护单位。

赣榆人民支前纪念馆和董力生故居

赣榆人民支前纪念馆和董力生故居位于城头镇中青墩村。战争年代,中青墩村乃至整个城头镇百姓自发抗战,备军粮、做物资、跟党走、上前线,谱写了感人至深的支前故事。

2021年7月,赣榆人民支前纪念馆建成开馆。赣榆人民支前纪念馆分为四个展厅,分别是“生产支前,军民齐抗战”、“出征支前,解放全中国”、“模范支前,英雄董力生”、“永续支前,奋进新时代”。通过实物展示、历史照片、文字介绍、影音播放等布展形式,再现抗战时期军民同心阻击日寇,解放战争时期推车支前,新中国成立后拥军拥属等典型模范故事,展现赣榆人民奔赴前线、保家卫国、爱党拥军的精神面貌。

淮海战役期间,赣榆人民组成运输队、担架队,小车纵队出征支前,担架扛上孟良崮,车轮滚滚战淮海,千帆竞发渡长江,迎风破浪下舟山,涌现出许许多多感人事迹和无数的英雄模范,其中的杰出代表就是董力生同志,她是全国闻名的支前模范、全国劳动模范、全国三八红旗手,是华东地区第一位女拖拉机手。肖华将军称赞她“巾帼不让须眉”,是“滨海区难得一见的女英雄”,朱德和康克清为她题词“我们的英雄董力生”,她多次受到毛主席、朱总司令及老一辈领导人的接见。受到过斯大林、金日成等社会主义国家元首的接见。

苏鲁交通线白石岭交通站

苏鲁交通线白石岭交通站位于东海县境内。1938年5月,徐州附近从华中通往华北的秘密交通线被破坏。1940年后,中共山东分局鲁南区党委与华中局淮海区党委决定,开辟江苏、山东之间的苏鲁交通线,以保障华中、华北两大抗日根据地与党中央的联系。早在1939年,东海党组织重新建立后,就在铁路南北设立多处交通站,各站均配有秘密交通员,他们往返铁路南北,接送抗日报刊、文件。到1942年,逐步建成一条秘密交通线。交通线北从山东进入县境后,经刘湾村、卢庄村、彭宅村,越过铁路,向南再经张谷村、赵庄村、周沈庄,由大稠村出境,然后分东西两条线,分别通往盐阜和淮海区。5月,铁路南北的东海、海陵两县都建立了武装交通队,由二十余人逐步发展到七八十人,装备有机枪和小炮,专门护送人员和报刊、文件,保障交通线安全。刘少奇、罗荣桓和夫人林月琴、谷牧等都曾通过苏鲁交通线。苏鲁交通线保证了八路军和新四军之间的联系,使两支武装互通情报,协同作战,粉碎日、伪军多次对山东和苏北抗日根据地的“蚕食”、“扫荡”。东海县军民为保卫苏鲁交通线与日、伪军进行了英勇斗争。

当前位置:

当前位置: